Nostalgie vor dem Bücherregal im Hier und Jetzt

Um eine Stelle in einem Romanmanuskript inhaltlich zu überprüfen, recherchiere ich in mehreren Lexika und bei Wikipedia den Begriff Büchergilde. Mit jedem Satz, den ich über die Geschichte der traditionsreichen Buchgemeinschaft lese, werde ich unruhiger. Nostalgie-Tag! So nenne ich diese Tage, an denen Erinnerungen in allen Ecken und Nischen lauern. Heute ist so ein Tag. Schon am Morgen, bei der Vorbereitung für einen Vortrag zur Geschichte der Autobiographie, ist es passiert. In meinen Aufzeichnungen fand ich etwas über proletarische Autobiographien und die komplette Kopie eines Buches: Jugend einer Arbeiterin. Mit Wucht überfielen mich Bilder und Erinnerungen, denen ich mich aber nicht hingeben konnte. Die Zeit drängte, weil ich das Konzept für meinen Vortrag in einem Telefongespräch durchgeben musste.

Als jetzt jemand die Tür zu meinem Arbeitszimmer aufstößt, zucke ich zusammen. „Mama, was machst du nur mit diesen Büchern?“ Mit amüsiertem Gesichtsausdruck grinst mir meine Tochter Paula vom Flur durch die geöffnete Tür entgegen. „Steht doch alles im Netz.“

Das entlockt mir ein Lächeln. Ich bin nun mal, wie ich bin – eine unverbesserliche Analoge. Natürlich nutze ich die Informationen aus dem Internet und als Lektorin arbeite ich am Computer. Aber allem, was gedruckt ist, allen Medien in Papierform, gehört mein Herz. Lange bevor ich selbst lesen konnte, übten Bücher eine unbändige Faszination auf mich aus. Wie enttäuscht war ich, als ich eine Woche nach der Einschulung im Jahre 1966 immer noch nicht lesen konnte. Vor Wut weinte ich, musste getröstet werden. Als die aneinandergereihten Buchstaben schließlich Worte ergaben, fühlte ich mich überaus mächtig. Endlich gehörte die Welt mir, die Welt der Geschichten und der Fantasie, in der alles möglich ist.

„Schon gut“, erwidere ich. „Grüß deinen Mann und meine kleine Enkelin!“

„Klaro.“ Im nächsten Moment fällt die Wohnungstür hinter Paula ins Schloss.

Auf dem Bildschirm vor mir erscheint die Webseite der Büchergilde. Ich wähle eine Rubrik in der Menüleiste und lese: Schaffe gute Bücher in dein Haus! Seit Mitte der fünfziger Jahre betätigte sich die Büchergilde auch zunehmend selbst wieder als Verlag und gab Originalausgaben heraus. Einer Eingebung folgend drehe ich mich mit dem Stuhl, um eine ganz bestimmte Stelle im Regal hinter meinem Schreibtisch zu fixieren. Da stehen sie: die Lexika der Büchergilde von A bis L und von M bis Z, gleich daneben der Blick ins Buch der Natur. Mir fällt auf, dass die Kleine Bibliotheksgeschichte von Uwe Jochum sich nicht am richtigen Platz befindet. So etwas kann ich gar nicht leiden.

Kopfschüttelnd fahre ich mit meinem Stuhl heran, greife das Büchlein und blättere darin. In dem Kapitel über die öffentlichen Bibliotheken, die im 19. Jahrhundert entstanden, blitzt ein Begriff auf: Bücherhalle. Auch das berührt etwas ganz tief in meinem Inneren, in der Schatzkiste meiner kostbarsten Erinnerungen. Ich schaue zum Foto meiner Oma mütterlicherseits und reibe mir die Augen. Hat sie mir etwa zugenickt?

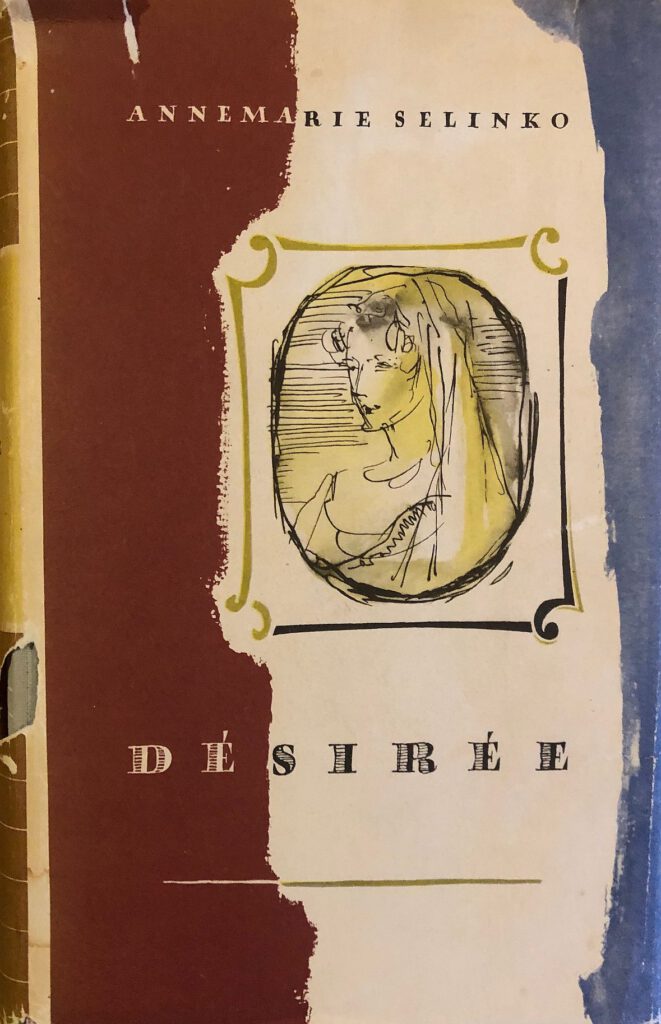

Als mein Herz anfängt zu klopfen, erteile ich mir den stummen Befehl, mich zu beruhigen. Aber mit Vernunft komme ich meinen Emotionen nicht bei. Mein Blick fliegt weiter über das Regal und flattert über einige Buchrücken. Die goldene Prinzessin, Im Dutzend billiger, Der Glöckner von Notre Dame, Vom Winde verweht und – Désirée. Nun gibt es kein Zurück mehr. Vor meinem inneren Auge erscheinen fünf tapezierte Regalbretter über einer schweren Kommode mit einer Platte aus Marmor, daneben ein kleines Fenster. Es ist geöffnet und gibt den Blick frei auf die Krone einer alten Blautanne, die sich sachte im Wind wiegt. Mir ist so, als würde meine Oma Paula mich rufen …

Herbst 1971 – Backfische und Büchergilde

„… Marina, Kind!“, wunderte sich ihre Oma. „Du hast ja gar nichts ausgeliehen.“

„Was ich wollte, war nicht da“, brummte sie. Mittlerweile war Marinas Laune auf einem absoluten Tiefpunkt. Wahrscheinlich würde sie nie mehr im Leben froh werden. Wie sehr hatte sie sich auf den besten Karlsson der Welt gefreut und jetzt war das Buch ausgeliehen – noch für zwei Wochen.

„Willst du Pudding?“, fragte Oma mitfühlend.

Ein Lichtschimmer! „Ja“, stieß sie hervor.

„Komisch, dass du in dem großen Bücherbus nichts gefunden hast!“, meinte Oma. Dann zog sie das rot karierte Küchenhandtuch von der Schüssel mit dem Vanillepudding.

„Da gehe ich nie mehr hin!“, fauchte Marina und stierte auf den Pudding. Gleich darauf zweifelte sie schon an ihrer leidenschaftlichen Behauptung. Der wöchentliche Besuch des Bücherbusses war ihr wichtigster Termin.

„Dann hast du nicht genug zum Lesen“, stellte Oma fest. Dabei blitzten ihre grauen Augen vergnügt. „Du kannst doch nicht jedes Mal ein neues Buch kaufen“, setzte sie nach.

„Ich lese alle meine Bücher noch mal und danach Mamas Krimis“, nörgelte Marina, während sie beobachtete, wie ihre Oma mit der Suppenkelle eine ordentliche Portion Pudding auf einen kleinen Teller häufte.

„Du weißt nicht, wie gut du es hast!“, seufzte Oma und schob ihr den Teller hin.

Innerlich stöhnend löffelte sie ihren Pudding. Natürlich hatte sie es besser. 1917, als Oma elf Jahre alt war, so wie Marina jetzt, tobte gerade der Erste Weltkrieg. Omas Vater, Marinas Uropa, hatte an der Front gekämpft; Omas Mutter, also ihre Uroma, hatte sich allein um neun Kinder gekümmert.

„Als ich so alt war wie du, wollte ich auch lesen.“

Da ließ sie den vollen Löffel sinken und horchte auf. „Was hast du denn gelesen?“, fragte sie neugierig.

„Na ja, zuerst das, was es in unserer kleinen Schulbücherei so gab“, bekam sie zur Antwort.

Wieder einmal versuchte sie, sich ihre Oma im dunklen Kleid mit einer sauberen weißen Schürze und Zöpfen vorzustellen. Dass Oma hier im Dorf die evangelische Grundschule besucht hatte, wusste sie schon. Jedes Mal, wenn sie darüber nachdachte, fand sie es komisch, dass Religion 1912, als die sechsjährige Paula eingeschult wurde, ein Hauptfach gewesen war.

„Was gab es denn da so?“ Rasch schob Marina den Löffel mit Pudding in den Mund.

„Schulbücher.“

„Ach!“, hauchte sie. Wie enttäuschend! Doch so schnell würde sie nicht aufgeben. „Oma, das kann doch nicht alles gewesen sein.“

„Die Bibel und Bücher über gutes Benehmen. Die älteren Mädchen konnten Bücher übers Kochen und Hausarbeit ausleihen, die Jungens etwas über Handwerke und Landwirtschaft.“

„Oh!“

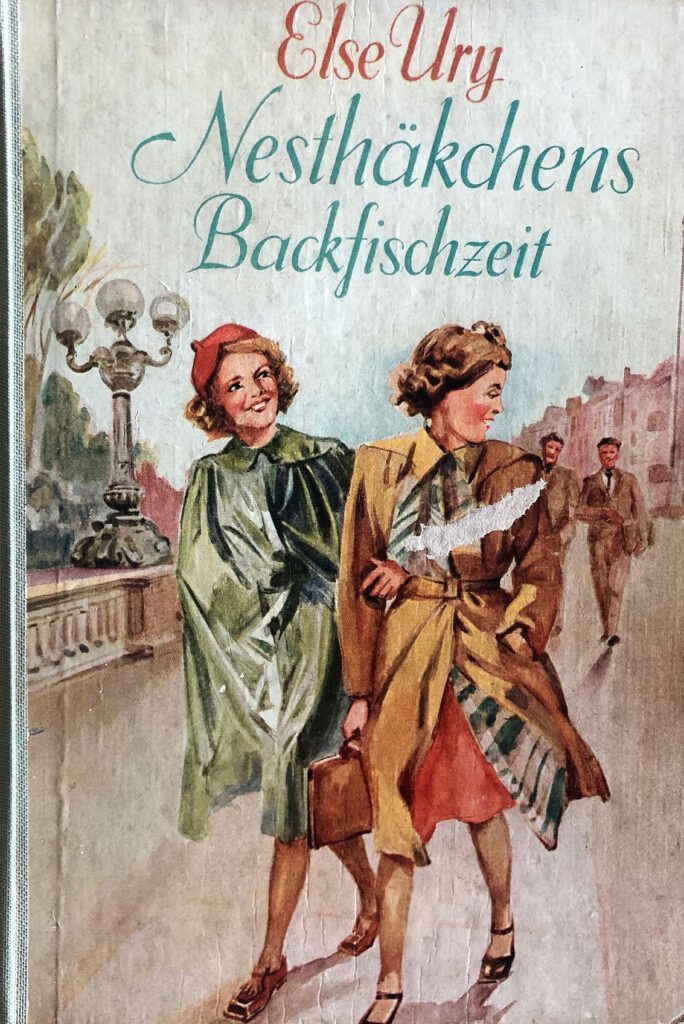

Gerade wollte sie nachhaken, da redete Oma weiter: „Hummelchen, Nesthäkchen, Abenteuerromane für Jungen.“

„Ahhh!“ Das klang in Marinas Ohren nach echten Geschichten. „Von Nesthäkchen habe ich schon gehört. Ich glaube, das gibt es immer noch. Erzähl mir von Hummelchen.“

„Nun ja!“ Merkwürdigerweise klang Oma ein wenig gelangweilt. „Hummelchen ist eine Tochter aus gutbürgerlichem Hause und die Fortsetzungsgeschichten handelten davon, wie sie erwachsen wird.“

„Ist das alles?“

„Eigentlich schon. Es geht um Backfisch-Schwärmereien – auch für die Lehrer im Mädcheninternat, ein wenig Aufbegehren gegen die Eltern, gutes Benehmen und darum, am Ende eine gute Partei zu ergattern.“

Das mit dem Internat und den Schwärmereien erinnerte Marina an Hanni und Nanni. Aber etwas ergab für sie keinen Sinn. „Wieso Backfisch?“

„So nannte man in meiner Jugend die jungen Mädchen, vor allem die Töchter der wohlhabenden Bürger, mit all ihren Flausen im Kopf.“

Das fand Marina interessant, aber da war noch etwas, was nicht stimmte. „Du redest von Bürgerstöchtern, aber du warst doch ein Arbeiterkind.“ Oma Paula erzählte oft von ihrem Vater, der Bierbrauermeister gewesen war, und auf ihre jahrzehntelange Mitgliedschaft bei den Roten war sie sehr stolz.

„Das haben wir Arbeiterkinder auch gelesen und uns dann gewünscht, es mal so gut zu haben.“ Omas Gesichtsausdruck war schwer zu deuten. Marina hatte das Gefühl, dass sie noch etwas hinzufügen wollte. Doch dann seufzte sie nur und schüttelte den Kopf. Gerade wollte Marina nachfragen, da fuhr sie fort: „Später ging ich in die Bücherhalle in der Stadt. Da gab es mehr Auswahl und einen gesonderten Bereich für Kinder und Jugendliche.“ Mit einem Schmunzeln fügte sie hinzu: „Da konnte ich mir auch die Abenteuergeschichten für Jungen ausleihen.“

Was daran so besonders war, begriff Marina nicht. Dass Bücher nach Mädchen und Jungen getrennt waren, das kannte sie nicht. Sie selbst lieh sich ständig Indianer- und Piratengeschichten aus.

Während Oma Kaffeewasser aufstellte, erklärte sie in einem Ton, als würde sie jemandem Bericht erstatten: „1924 wurde die Büchergilde Gutenberg gegründet. Da war ich sofort Mitglied.“

Da horchte Marina wieder auf. Büchergilde stand in vielen von Omas Büchern ganz vorne auf dem Titelblatt. Sie machte den Mund wieder zu, senkte den vollen Löffel und fragte: „Was genau ist denn die Büchergilde?“

„Die Leipziger Buchdrucker haben seinerzeit eine Buchgemeinschaft gegründet. Ziel war es, auch den Arbeitern den Zugang zu Bildung zu ermöglichen, zu Büchern, die sie sich zum normalen Preis nicht leisten konnten.“ Mit vielsagendem Blick nickte Oma ihr zu. „War alles gewerkschaftlich!“, setzte sie nach.

„Ah!“, stieß Marina hervor. Obwohl sie nicht alles verstand, war sie fasziniert und völlig überzeugt von dieser Idee.

Als Oma weiterredete, verdüsterte sich ihr Blick. „Die Büchergilde wurde von den Nazis verboten. Und dann brach ja der Krieg aus.“

Immer wieder der Krieg, stöhnte Marina innerlich. Als hätte sie es nicht geahnt. Ihre Oma und die anderen alten Frauen, die sie kannte, kamen immer wieder auf das Thema. Dann ging es um Brüder und Ehemänner, die nicht mehr heimgekehrt waren, und es wurde viel geweint.

„Aber später …!“ Marina erschrak über Omas Ausruf. „Nach dem Krieg wurde die Büchergilde wieder ins Leben gerufen. Die Siegermächte haben es erlaubt.“

Unter dem intensiven Blick der grauen Augen nickte sie unwillkürlich und ehrfürchtig. Auch jetzt verstand sie nicht alles, war aber tief beeindruckt. Als der Kessel mit dem kochenden Wasser anfing zu pfeifen, zuckte sie zusammen, so konzentriert war sie. Ihre Oma startete die Kaffeezeremonie – immer nur wenig Wasser in den Filter gießen, dann warten, wieder nachgießen …

„Du kannst dir eins von meinen Büchern ausleihen“, meinte Oma fast beiläufig mit einem leichten Schmunzeln.

„Wirklich?“, erwiderte sie verdattert. „Die sind doch alle für Erwachsene.“

Da stellte ihre Oma den Kessel zurück auf den Herd, sagte im Befehlston „Komm mit“ und machte sich auf den Weg in die gute Stube. Sofort sprang Marina auf und lief hinterher. In der hinteren Ecke des Zimmers nahm Oma aus dem tapezierten Regal über der Kommode ein Buch, das in einem braun‑beige‑weißen Schutzumschlag steckte. In der Mitte des Buchrückens erkannte Marina die Zeichnung einer Krone. Darunter stand: Désirée.

„Nimm das hier.“ Oma nickte mehrmals. „Da geht es um eine Prinzessin.“

Désirée und Adelheid

Am Abend des nächsten Tages begann Marina im Bett mit ihrer neuen Lektüre. Natürlich las sie auch noch mit der Taschenlampe unter der Decke, nachdem sie zweimal aufgefordert worden war, das Licht endlich auszuschalten. Zum Glück war der darauffolgende Tag ein Samstag, denn sie nahm das normale Leben nur noch am Rande wahr.

Sie begleitete Désirée, die Seidenhändlertochter aus Marseille, nach Paris, wo sie ihren Verlobten Napoleon Bonaparte zu Füßen der schönen Josephine de Beauharnais im angesagten Salon der Madame Tallien vorfand. Sie litt unsägliche Qualen mit der betrogenen Désirée und freute sich mit ihr über den Heiratsantrag des Marschall Bernadotte. Sie erlebte die Wirren im nachrevolutionären Frankreich, die Krönung Napoleons und die Kriege. Als Désirées Mann vom kinderlosen schwedischen König der aussterbenden Vasa-Dynastie adoptiert wurde, verschlug es ihr den Atem. Als Désirée ihrem Mann endlich in die neue Heimat folgte und sich allen Widerständen zum Trotz Achtung und Zuneigung ihrer Untertanen erkämpfte, heulte sie vor Rührung, Stolz und Erleichterung.

Am Montagabend war sie durch und las das Buch noch einmal von vorne. Mit ihrer Oma und ihrer Mutter führte sie intensive Gespräche über Désirée und die Zeit, in der die französische Seidenhändlertochter, die am Ende Königin von Schweden wurde, gelebt hatte. Im Bücherbus beschäftigte sie sich zum ersten Mal mit der historischen Literatur. Neben Sachbüchern gab es auch Werke in Romanform und Biographien. Einige davon fand sie lesbar. Mit zusammengebissenen Zähnen und bereit, diese Frau zu verachten, widmete sie sich der Lebensgeschichte von Josephine, Napoleons erster Frau – die aus dem Salon. Da auch Désirée ihr wohl verziehen, sie sogar irgendwie sympathisch gefunden hatte, beschloss Marina ebenfalls, großzügig zu vergeben.

Nach drei Wochen stellte sie Désirée schweren Herzens zurück ins tapezierte Regal.

„Du kannst immer darin lesen“, tröstete Oma.

„Ach!“, seufzte sie.

„Hat es dir so gut gefallen?“

„Ja“, hauchte sie und schielte auf das nächste Buch. Eines mit dem Titel Im Dutzend billiger tat es ihr an. Den Film hatte sie schon gesehen. Eine Weile blickte sie ihrer Oma in die gütigen grauen Augen. „Sag mal! Welches Buch hat dir denn, na ja, viel bedeutet?“

Da lächelte Oma ihr zu, schien kurz zu überlegen. Dann öffnete sie die verbotene Schublade der schweren Kommode unter dem Bücherregal. Neugierig schielte Marina hinein. Auf einem weißen Seidenschal lag ein ziemlich unscheinbares graues Buch. Das Gesicht einer Frau war darauf gezeichnet, nicht sorgfältig, nur die Konturen, und nicht besonders schön. Als Oma das Buch vorsichtig herausnahm, erkannte sie, dass es in einem Schutzumschlag steckte. Unter dem Gesicht stand: Die Jugendgeschichte einer Arbeiterin von Adelheid Popp.

„Als junges Mädchen, da war ich schon in der Lehre zur Köchin, wurde ich Mitglied in unserem SPD-Ortsverein und benutzte natürlich die Bücherei.“

Sofort kam Marina in den Sinn, was Oma ihr erzählt hatte. „Gab es da auch Backfisch-Bücher?“

„Ach nein. Da standen Bücher, die sich mit dem Leben der Arbeiterfrauen beschäftigten. Die mussten hart schuften für wenig Geld und außerdem die Familie versorgen.“

„Ist das nicht auch irgendwie gut, wenn Frauen einen Beruf ausüben?“ Marina dachte an ihren Bücherbus. Nach der Schule wollte sie genau diesen Beruf ausüben: Bibliothekarin, am liebsten in einem Bus mit Ziehharmonika in der Mitte.

„Schon“, erwiderte Oma etwas gedehnt. „Wenn das Geld stimmt und du nach zehn bis zwölf Stunden zu Hause nicht noch putzen, waschen, kochen und die Kinder versorgen musst.“

„Hm …“ Was sie dazu sagen sollte, wusste Marina nicht so recht. So viele Stunden auf der Arbeit und dann noch Hausarbeit!

„Oft lebten zehn Leute oder mehr in zwei Zimmern. Zum Schlafen wurden Matratzen auf den Boden gelegt. Die Wäsche wurde am Bach gewaschen oder, wenn man Glück hatte, in der Waschküche. Kühlschränke gab es auch nicht.“

„Oh!“ Jetzt dämmerte ihr endgültig, dass das alles nicht so toll gewesen sein konnte. Sie dachte an Eis im Gefrierfach und ihr kuscheliges Bett. Auf dem Boden schlafen – nicht etwa als Spiel, sondern im Ernst! Und ohne Waschmaschine – bei zehn Leuten!

„Kinderarbeit wurde erst 1903 verboten. Nicht alle haben sich darangehalten.“

Das verschlug ihr nun wirklich die Sprache. Nach einer Weile schluckte sie und fragte: „Diese Adelheid war auch ein Arbeiterkind ohne eigenes Bett?“

„Genau. Als junge Frau trat sie in die Partei ein und organisierte Streiks für bessere Arbeitsbedingungen in ihrem Betrieb. Sie setzte auch eine Feier zum 1. Mai, dem Tag der Arbeit, durch. Später gründete sie eine Zeitschrift für Arbeiterinnen und war aktiv in der Frauenbewegung.“

Das klang in Marinas Ohren so, als hätte diese Adelheid viel erreicht und auch etwas Neues ausprobiert. „Da waren ihre Eltern bestimmt stolz“, meinte sie voller Überzeugung.

„Der Vater war schon lange tot, die Mutter fand es nicht gut, viele andere auch nicht.“

„Wieso?“

„Wer sich wehrte, kriegte Ärger mit der Obrigkeit. Adelheid landete ein paar Mal im Gefängnis.“ So wie Oma das sagen, hörte es sich an, als hätte sie mit Adelheid Seite an Seite gestreikt.

Tief in Gedanken

In den nächsten Tagen war Marina oft abwesend und in Gedanken versunken. Ganz gegen ihre sonstige Gewohnheit redete sie nicht viel. „Das Kind macht einen Schub“, sagte Oma zu Marinas Mutter, die mit einem Seufzer und heftigem Nicken ihre Zustimmung signalisierte.

Marina hatte es gehört und zuckte unwillkürlich mit den Schultern. Sie musste einfach nur in Ruhe nachdenken – über Désirées Geschichte und über Adelheids Geschichte. Immerhin handelte es sich ja nicht um Erfindungen. Der Roman Désirée basierte auf dem Tagebuch der echten Désirée. Die Geschichte einer Arbeiterin war, so hatte Oma ihr erklärt, Adelheid Popps Autobiographie.

Irgendwie kam es Marina so vor, als hätten diese Frauen aus unterschiedlichen Zeiten und Gesellschaftsschichten etwas gemein. Nach und nach dämmerte es ihr. Beide hatten einen völlig anderen Weg eingeschlagen als üblich und von ihnen erwartet. Marina stellte sich vor, dass beide oft ziemlich allein gewesen waren. Désirée hatte auch Freunde gehabt und ihre ältere Schwester Julie war eine Zeitlang ihre Vertraute gewesen. Aber in ihrem Leben geschah zu vieles, was sie mit anderen eben nicht teilen konnte. Bestimmt, so überlegte Marina, waren einige dann auch neidisch auf sie. Adelheid hatte sich ganz bewusst für ein Leben in der Öffentlichkeit entschieden. Sie war Gewerkschafterin und Politikerin der Partei, die von der Obrigkeit unterdrückt wurde. Das war bestimmt für Männer schon schwer und gefährlich gewesen, für Frauen wohl umso mehr.

Zwar war die eine mehr oder weniger zufällig in ihren außergewöhnlichen Lebensweg hineingeschliddert, während die andere sich freiwillig und ganz bewusst dafür entschieden hatte. Aber beide überwanden Hindernisse und taten Dinge, die sie sich zuvor wohl nie vorgestellt hätten.

Am Sonntag lag Marina auf ihrem Bett und dachte nach. Die gelbe Übergardine war fast ganz zugezogen, nur in der Mitte blieb eine Lücke. Durch die hervorlugende weiße Gardine schien die Mittagssonne herein und malte helle Streifen auf den Teppich des Kinderzimmers. Nach dem üppigen Sonntagsessen fiel es ihr schwer, die Augen offen zu halten. Sogar Gisel und Ursel schienen ihr von dem Einband des aufgeschlagenen Buches auf dem Kopfkissen schläfrig zuzunicken.

„Grübelst du wieder über diese Figuren in den Büchern für Erwachsene?“, schmollte Gisel.

„Da bist du selbst schuld!“, fügte Ursel hinzu und es klang gehässig.

Marina stutzte nur kurz. Wahrscheinlich träume ich, dachte sie.

In diesem Moment trat Désirée durch die Spalte zwischen den Gardinen. Sie sah jung aus, trug ein elegantes Kleid im Empirestil und hatte wohl gerade den Marshall Bernadotte geheiratet. „Mach dir nichts aus dem, was die Backfische reden“, sagte sie lächelnd.

Schweren Schrittes kam jetzt eine Frau dazu. Sie hatte eine Kurzhaarfrisur mit Dauerwelle und sie trug ein schlichtes dunkles Kostüm zu derben Schuhen. Marina schätzte sie auf etwa sechzig Jahre. „Diese Gören aus gutem Haus werden genau das machen, was ihre Eltern und Großeltern und Nachbarn und alle anderen für sie vorgesehen haben“, erklärte sie in strengem Ton.

Da hat Adelheid im Grunde genommen recht, kam Marina in den Sinn. Gisel und Ursel lernten zwar Berufe, waren dann aber vor allem Ehefrauen und Mütter. Backfische und gute Partien!

„Du kannst tun, was du möchtest, was dir am Herzen liegt“, fügte Adelheid hinzu.

„Und etwas aus dem machen, was das Leben dir bringt, auch wenn es ganz ungewöhnlich und sehr schwierig erscheint“, meinte Désirée.

„Auch wenn es manchmal hart ist und man sich durchsetzen muss!“, betonte Adelheid. Dann wechselte sie mit Désirée einen ebenso freundlichen wie verschwörerischen Blick.

Als noch jemand hinter den beiden auftauchte, erschrak Marina ein wenig. Es handelte sich um ein junges Mädchen, vielleicht sechzehn, das nach Kleidung und Frisur in Adelheids Zeit passte. Seine grauen Augen schimmerten. „Für Leute aus unserer Schicht ist es nicht so einfach, sich Bücher zu besorgen, um etwas zu lernen“, sagte es leise, aber bestimmt. „Besonders für Mädchen ist das schwierig.“

Mit einem Seufzen erwachte Marina aus ihrem Schlummer und blickte sich um. Gisel und Ursel grinsten ihr immer noch entgegen. Die Sonnenstreifen auf dem Boden flatterten, als wäre da eine Bewegung, als wäre gerade jemand gegangen oder – entschwunden. Benommen und etwas durcheinander rieb sie sich die Augen. Dann blitzte ein Gedanke auf. Jetzt verstand sie, warum ihre Oma mit so viel Stolz von ihren Büchereibesuchen, der Büchergilde und ihrem Eintritt in die SPD erzählte.

Zurück im Hier und Jetzt

Zurück im Hier und Jetzt schüttele ich mich. Etwas irritiert bemerke ich, dass mir Tränen in den Augen stehen. Immer wieder kommen sie mir in den Sinn, diese Erlebnisse, durch die sich für mich etwas grundlegend verändert hat. Mitunter sind sie für eine Weile verschüttet, aber sie melden sich stets zurück und zwar dann, wenn es ihnen passt. Es sind die Schlüsselmomente des Lebens, in denen wir eine Erkenntnis gewinnen. Einen Weg zurück in die Zeit davor gibt es nicht. In unserer Erinnerung werden diese Erfahrungen zu Geschichten. Ganz bestimmt schmücken wir an einer Stelle ein wenig aus, an einer anderen lassen wir etwas unter den Tisch fallen. Darüber muss ich schmunzeln. Das macht ja nichts.

Désirée und Adelheid habe ich nicht vergessen, diese Frauen, die gegen alle Widerstände ihren Weg gegangen sind, weite Strecken davon ohne Vertraute, ohne Mentor, ganz gewiss ohne Peergroup. Etwas von diesem Mut und dieser Tatkraft hatte auch meine Oma Paula an sich, auch wenn sie keine historische Berühmtheit oder politische Gallionsfigur war. Und meine Oma begleitet mich sowieso – nach wie vor.

Welche Leistung, sich gegen das gesamte Umfeld durchzusetzen, Herausforderungen ohne Netz zu meistern, still und hartnäckig, ohne Lob und Zuspruch.